Artículo de Investigación

Factores de riesgo de complicaciones obstétricas en madres adolescentes

Risk factors for obstetric complications in adolescent mothers

Jorge Ybaseta-Medina1*

https://orcid.org/0000-0003-1224-1357

José

Almeida-Galindo1

https://orcid.org/0000-0002-2799-2893

Cecilia

Uribe-Quiroz2

https://orcid.org/0009-0006-0196-628X

Luciana

Ybaseta-Soto3

https://orcid.org/0009-0003-6398-967X

Guadalupe

Chalco-Barrientos3

https://orcid.org/0009-0000-6648-2725

1Universidad

Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Humana. Ica, Perú.

2Universidad

Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Enfermería. Ica, Perú.

3Universidad

Nacional San Luis Gonzaga. Ica, Perú.

*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: jorgeybaseta@gmail.com

Introducción:

La gestación en adolescentes aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas

y neonatales; son necesarios estudios que identifiquen factores asociados para

implementar estrategias efectivas de prevención y mejora de la salud materna.

Objetivo:

Identificar los factores de riesgo asociados a complicaciones obstétricas

en madres adolescentes atendidas en un hospital público.

Métodos:

Estudio observacional, retrospectivo y analítico con diseño de casos y controles.

Se analizaron historias clínicas de 90 casos y 180 controles seleccionados por

muestreo aleatorio simple. Las variables sociodemográficas, antropométricas,

obstétricas y clínicas fueron evaluadas mediante análisis bivariado; se aplicó

la prueba de ji cuadrado para variables categóricas y la prueba de Bartholomew

para variables ordinales; además, se realizó un análisis multivariado mediante

regresión logística.

Resultados:

Los factores de riesgo significativamente asociados a complicaciones obstétricas

fueron ser estudiante (OR= 2,07; IC95 %: 1,09-3,91) y la ganancia de peso mayor

a la recomendada (OR= 2,22; IC95 %: 1,19-4,15). Una ganancia de peso adecuada

durante el embarazo se identificó como un factor protector (OR= 0,55; IC95 %:

0,34-0,87). Además, se encontró que el 15 % de los embarazos culminaron en partos

pretérmino, con una edad gestacional promedio de 34,95 semanas, mientras que

el 85 % llegaron a término, con un promedio de 38,63 semanas.

Conclusión:

Las complicaciones obstétricas en madres adolescentes están influenciadas

por múltiples factores, entre los que destacan la condición de ser estudiante

y la ganancia de peso gestacional mayor a la recomendada. Por el contrario,

una ganancia de peso adecuada durante el embarazo mostró un efecto protector.

Palabras clave: anemia; complicaciones del embarazo; embarazo en la adolescencia; factores de riesgo; trabajo de parto prematuro.

Introduction:

Adolescent pregnancy increases the risk of obstetric and neonatal complications.

Therefore, identifying associated risk factors is essential to implement effective

prevention strategies and improve maternal health outcomes.

Objective: To identify sociodemographic, anthropometric, obstetric, and

clinical factors associated with obstetric complications in adolescent mothers

treated at a public hospital.

Methods: A retrospective, observational, and analytical case-control

study was conducted. Medical records of 90 cases and 180 controls selected through

simple random sampling were analyzed. Variables were assessed using bivariate

analysis (chi-square test and trend test for ordinal variables) and multivariate

analysis with logistic regression.

Results: The risk factors significantly associated with obstetric complications

were being a student (OR= 2.07; 95% CI: 1.09-3.91) and excessive gestational

weight gain (OR= 2.22; 95% CI: 1.19-4.15). In contrast, adequate gestational

weight gain was identified as a protective factor (OR= 0.55; 95% CI: 0.34-0.87).

Additionally, 15% of pregnancies resulted in preterm births (mean gestational

age: 34.95 weeks), while 85% reached full term (mean: 38.63 weeks).

Conclusion: Obstetric complications in adolescent mothers are influenced

by multiple factors, including being a student and exceeding the recommended

gestational weight gain. On the other hand, adequate weight gain during pregnancy

showed a protective effect.

Keywords: adolescent pregnancy; anemia; pregnancy complications; preterm labor; risk factors.

Recibido: 25/04/2025

Aprobado:

09/07/2025

INTRODUCCIÓN

El embarazo en la adolescencia representa un problema de salud pública global, con impacto significativo en la salud materna y neonatal. Las adolescentes embarazadas tienen mayor riesgo de presentar complicaciones como parto pretérmino, bajo peso al nacer, preeclampsia, anemia y mortalidad materna y perinatal, en comparación con mujeres adultas.(1,2,3,4) Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),(2) aproximadamente 12 millones de adolescentes de 15 a 19 años dan a luz cada año, principalmente en países de ingresos bajos y medianos.

En América Latina, el embarazo adolescente se asocia con contextos de pobreza, educación limitada y acceso restringido a servicios de salud sexual y reproductiva.(5) En Perú, la tasa de embarazo en adolescentes se ha mantenido elevada en los últimos años, especialmente en zonas rurales, lo que refleja una persistente desigualdad social.(6)

Las complicaciones obstétricas en esta población pueden deberse a factores biológicos, como inmadurez uterina o pélvica, pero también a determinantes sociales, como el nivel educativo, estado nutricional, apoyo familiar y acceso a controles prenatales adecuados.(7,8,9,10) Bravo K(10) y Bendezú y otros(11) han demostrado que la baja escolaridad y el estado nutricional inadecuado influyen negativamente en los desenlaces perinatales.

El monitoreo del peso gestacional es una herramienta clave para evaluar el estado nutricional materno. Ganancias de peso inadecuadas (tanto insuficientes como excesivas) se han asociado con resultados adversos, como parto pretérmino, bajo peso al nacer, distocia y cesáreas de emergencia.(12,13,14,15,16,17,18) Además, la relación entre los niveles maternos de hemoglobina y el peso al nacer ha sido documentada en diversas poblaciones, lo cual evidencia que la anemia no solo afecta la salud materna, sino que también tiene repercusiones neonatales importantes.(17)

En este contexto, es fundamental identificar los factores de riesgo que contribuyen a las complicaciones obstétricas en gestantes adolescentes. Esta información es esencial para orientar intervenciones preventivas eficaces y fortalecer los servicios de atención prenatal.

El presente estudio tiene como objetivo identificar los factores sociodemográficos, antropométricos, obstétricos y clínicos asociados a complicaciones obstétricas en madres adolescentes atendidas en un hospital público durante el año 2023.

MÉTODOS

Diseño

Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo, basado en casos y controles, a partir de historias clínicas de madres adolescentes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro (HSMS), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Población y muestra

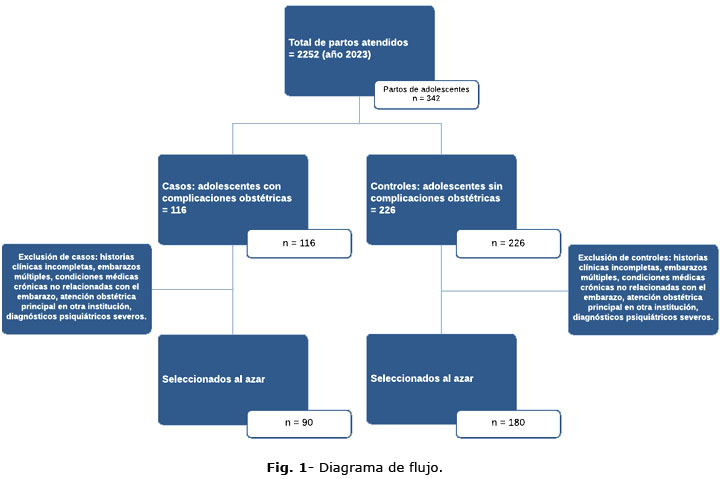

Durante el período de estudio se registraron 2252 partos, de los cuales 342 correspondieron a madres adolescentes.

Se incluyeron madres adolescentes entre 10 y 19 años, con partos atendidos en el hospital durante el año 2023 y cuyas historias clínicas contenían información completa y seguimiento prenatal documentado. Se incluyeron embarazos únicos y múltiples, con o sin enfermedades crónicas preexistentes.

Se identificaron inicialmente 116 casos con complicaciones obstétricas. Luego de aplicar los criterios de inclusión y tras excluir 26 registros por tener datos incompletos o inconsistentes, se incluyeron 90 casos con información clínica completa.

Se definieron como casos las madres adolescentes al menos una complicación obstétrica registrada durante el embarazo, parto o puerperio. Las complicaciones incluyeron: Trastornos hipertensivos (preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional), parto pretérmino (< 37 semanas), hemorragia anteparto (placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta), hemorragia posparto (atonía uterina, retención de restos placentarios), anemia materna e infecciones (corioamnionitis, sepsis materna).

Para los controles, se definieron a madres adolescentes sin complicaciones obstétricas y con partos a término ( =37 semanas). Se seleccionaron por muestreo aleatorio simple, en proporción 1:2, a partir del total de madres adolescentes restantes. Se excluyeron aquellas que presentaban registros incompletos o cualquier complicación obstétrica identificada en la revisión clínica. Esta selección garantizó la comparabilidad estadística y precisión del estudio (Fig. 1).

Variables

Variable dependiente: Presencia de complicaciones obstétricas; definidas como cualquier evento adverso registrado durante el embarazo, parto o puerperio, incluyendo: Trastornos hipertensivos del embarazo (preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional), parto pretérmino (< 37 semanas), hemorragia anteparto (placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta), hemorragia posparto (atonía uterina, retención de restos placentarios), anemia materna e infecciones (corioamnionitis, sepsis materna).

Variables independientes: Factores sociodemográficos, antropométricos, obstétricos y clínicos.

Variables sociodemográficas: Edad materna, nivel educativo (categorizado como primaria a secundaria incompleta, y secundaria completa a superior), estado civil, procedencia (urbano/rural), condición de estudiante y condición de ama de casa.

Variables antropométricas: Índice de masa corporal (IMC) pregestacional (clasificado como adecuado o no adecuado) y la ganancia de peso gestacional (categorizada como menor, adecuada o mayor a lo recomendado).

Variables obstétricas: Paridad (primípara, secundípara, multípara), antecedentes de aborto, antecedentes de embarazo a término y el número de controles prenatales (< 6 y ≥ 6).

Variables clínicas: Infección del tracto urinario (ITU) durante el embarazo y el bajo peso al nacer (< 2500 g).

Recolección y procesamiento de datos

Se extrajeron los datos manualmente, mediante una ficha de recolección de datos estructurada, previamente validada por expertos y tras una prueba piloto. La información se codificó y registró en una base de datos para su análisis.

Se empleó estadística descriptiva para caracterizar la muestra. En el análisis bivariado se empleó la prueba de ji cuadrado (χ²) para variables categóricas y la prueba de Bartholomew para variables ordinales. Se calcularon odds ratios (OR) con intervalos de confianza del 95 % (IC95 %) y se consideró un valor p< 0,05 como estadísticamente significativo. Las variables con p< 0,20 en el análisis bivariado se incluyeron en el modelo multivariado, para el que se utilizó regresión logística para estimar asociaciones ajustadas.

Consideraciones éticas

El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del HSMS. Se garantizó la confidencialidad de las participantes mediante la anonimización de datos. El estudio respetó los principios de la Declaración de Helsinki y la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

RESULTADOS

Se analizaron 270 madres adolescentes, con una edad promedio de 17,67 años (rango: 13-19), la más frecuente fue la adolescencia tardía (17-19 años). En relación con la edad gestacional, el 15 % de los embarazos culminaron en partos pretérmino (< 37 semanas), con una media de 34,95 semanas (DE: 1,43), mientras que el 85 % restante correspondió a partos a término (≥ 37 semanas), con una media de 38,63 semanas (DE: 1,20).

La tabla 1 muestra los factores sociodemográficos asociados a complicaciones obstétricas. Ser estudiante fue el único factor con asociación estadísticamente significativa, con mayor riesgo de complicaciones obstétricas (OR= 1,96; IC95 %: 1,09-3,54; p= 0,024). Otros factores como la edad, el nivel educativo o la condición de ama de casa no mostraron diferencias estadísticamente significativas. En la población adolescente, el nivel educativo puede estar condicionado por la edad, lo cual debe considerarse al interpretar su efecto como factor independiente.

La tabla 2 presenta la relación entre factores antropométricos y complicaciones obstétricas. No se halló asociación significativa con el IMC pregestacional (p= 0,47); en cambio, la ganancia de peso gestacional mostró una relación significativa: Una ganancia adecuada se asoció con menor riesgo de complicaciones obstétricas (OR= 0,55; IC95 %: 0,34-0,87; p= 0,01), mientras que una ganancia mayor incrementó el riesgo (OR= 2,37; IC95 %: 1,43-3,94; p< 0,001).

La tabla 3 muestra los factores obstétricos evaluados. Aunque un número reducido de controles prenatales (< 6) y la presencia de bajo peso al nacer en el recién nacido (< 2500 g) fueron más frecuentes en los casos, estas asociaciones no alcanzaron significación estadística (p= 0,15 y p= 0,06, respectivamente). No se observaron diferencias significativas en los demás factores analizados. El bajo peso al nacer, aunque no alcanzó significación estadística (p= 0,06), mostró una tendencia que podría ser clínicamente relevante y merece evaluación en estudios de mayor tamaño.

En el análisis multivariado (tabla 4), se identificaron 2 factores con asociación significativa a complicaciones obstétricas: Ser estudiante (OR=2,07; IC95%: 1,09-3,91) y una ganancia de peso gestacional mayor a la recomendada (OR=2,22; IC95%: 1,19-4,15). Las demás variables no mantuvieron significación estadística tras el ajuste.

DISCUSIÓN

La asociación significativa entre la condición de estudiante y las complicaciones obstétricas (OR= 2,07; IC95 %: 1,09-3,91) podría reflejar una escolarización en curso con limitaciones de acceso a servicios. A diferencia de otros estudios(10,12,19) en los que la escolarización representa un factor protector, en el presente contexto, ser estudiante podría estar asociado a menores ingresos, atención prenatal limitada o deserción escolar secundaria al embarazo. Bravo K(10) reporta que gestantes con secundaria completa presentan complicaciones en el 60,7 % de los casos y establecen una relación directa con el nivel educativo. De manera similar, Fawed OR y otros(19) encuentran que la mayoría de las adolescentes con complicaciones tienen solo educación básica, y Amoadu M y otros(12) señalan que las adolescentes escolarizadas enfrentan mayores riesgos debido a la tensión entre exigencias académicas y acceso limitado a servicios de salud.

Estos hallazgos pueden deberse a barreras estructurales del sistema educativo y sanitario, que limitan la asistencia a controles prenatales. La escasa educación sexual, el estigma social y la falta de redes de apoyo, también agravan esta situación. Por tanto, es necesario implementar programas de salud escolar y garantizar una atención médica continua durante la gestación.

Respecto al estado nutricional, se identificó que una ganancia de peso gestacional mayor a la recomendada se asoció con mayor riesgo de complicaciones (OR= 2,22; IC95 %: 1,19-4,15), mientras que una ganancia adecuada resultó protectora (OR= 0,55; IC95 %: 0,34-0,87). Esto coincide con estudios(16,20,21) que describen que el aumento excesivo de peso durante la gestación incrementa el riesgo de preeclampsia, parto por cesárea y otros desenlaces adversos, tanto en adolescentes como en gestantes con obesidad.

Un aumento de peso adecuado durante el embarazo favorece el crecimiento fetal y reduce el riesgo de bajo peso al nacer o prematuridad. Este aspecto es particularmente relevante en las adolescentes, quienes aún se encuentran en crecimiento y tienen mayores requerimientos nutricionales.(22,23,24)

Intervenciones dirigidas al control del peso(22) demuestran efectividad en prevenir complicaciones obstétricas. Estos programas deben considerar tanto aspectos clínicos como sociales, integrar educación nutricional y consejería continua, desde etapas tempranas del embarazo.

Según un estudio(23) se refuerza la necesidad de fortalecer la atención prenatal en adolescentes mediante un enfoque integral, intersectorial y culturalmente sensible. Esto incluye mejorar la cobertura, accesibilidad y calidad del cuidado prenatal, así como integrar programas de educación en salud desde el ámbito escolar, para empoderar a las adolescentes en el autocuidado y la toma de decisiones informadas durante la gestación.

Este estudio presenta como fortalezas, el análisis detallado de variables sociodemográficas, antropométricas y clínicas, que aporta información útil para diseñar intervenciones. La aplicación de regresión logística multivariada permitió controlar posibles factores de confusión, lo que contribuye aumentar la validez interna de los resultados. Los resultados ofrecen un marco sólido para orientar acciones preventivas y reforzar la atención materna en adolescentes. La identificación temprana de factores modificables permite diseñar estrategias efectivas para reducir riesgos obstétricos y mejorar la salud materno-neonatal. Sin embargo, la investigación se realizó en un único centro hospitalario, lo que limita la generalización de los resultados. Además, al depender de registros clínicos retrospectivos, se pudo haber introducido sesgos por calidad incompleta o inexacta de los datos. Otra limitación fue la falta de variables, como el nivel socioeconómico, que podría influir en los resultados, así como el tamaño muestral, relativamente reducido, que afectó la precisión de algunas estimaciones.

Las complicaciones obstétricas en madres adolescentes están influenciadas por múltiples factores, entre los que destacan la condición de ser estudiante y la ganancia de peso gestacional mayor a la recomendada. Por el contrario, una ganancia de peso adecuada durante el embarazo mostró un efecto protector.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de adoptar enfoques integrales, que consideren tanto los aspectos sociodemográficos, como los factores nutricionales, con el objetivo de mejorar la atención prenatal y reducir la morbilidad materno-neonatal. La evidencia generada en este estudio contribuye a fortalecer los conocimientos sobre el embarazo adolescente y puede orientar el diseño de estrategias preventivas más efectivas para esta población vulnerable, dentro de las limitaciones propias del tipo de estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mohammadian F, Moharram Nejadifard M, Tofighi S, Garrosi L, Molaei B. Adverse Maternal, Perinatal, and Neonatal Outcomes in Adolescent Pregnancies: A Case-Control Study [Internet]. J Res Health Sci. 2023; 23(1):1-6. DOI: 10.34172/jrhs.2023.105

2. World Health Organization. Adolescent pregnancy Key Fact [Internet]. Geneva: WHO; 2024. [acceso: 10/09/2024]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

3. Restrepo Martínez M, Trujillo Numa L, Restrepo Bernal D, Torres de Galvis Y, Sierra G. Sexual abuse and neglect situations as risk factors for adolescent pregnancy [Internet]. Rev Colomb Psiquiatr (Engl Ed). 2017; 46(2):74-81. DOI: 10.1016/j.rcp.2016.05.004

4. Karaçam Z, Kizilca Çakaloz D. The impact of adolescent pregnancy on maternal and infant health in Turkey: Systematic review and meta-analysis [Internet]. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2021;50(4):102093. DOI: 10.1016/j.jogoh.2020.102093

5. Sanhueza A, Costa JC, Mújica OJ, Carvajal-Velez L, Caffe S, Victora C, et al. Trends and inequities in adolescent childbearing in Latin American and Caribbean countries across generations and over time: a population-based study [Internet]. Lancet Child Adolesc Health. 2023;7(6):392-404. DOI: 10.1016/S2352-4642(23)00077-9

6. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2022 [Internet]. Lima: INEI; 2022. [acceso: 02/07/2025]. Disponible en: https://datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-demogr%C3%A1fica-y-de-salud-familiar-endes-2022-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e

7. Paller Rojas L. Resultados obstétricos y perinatales en embarazo adolescente: una revisión de la literatura [Internet]. [Monografía de psogrado]. Montevideo: Universidad de la República; 2021. [acceso: 02/07/2025]. Disponible en: https://www.ginecotocologicab.hc.edu.uy/images/Monografias/Paller_-_Texto.pdf

8. Luhete PK, Mukuku O, Tambwe AM, Kayamba PKM. Étude du pronostic maternel et périnatal au cours de l'accouchement chez l'adolescente à Lubumbashi, République Démocratique du Congo [Internet]. Pan Afr Med J. 2017;26:1-9. DOI: 10.11604/pamj.2017.26.182.9479

9. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Natalidad, mortalidad y nupcialidad, 2020 [Internet]. Lima: INEI; 2022. [acceso: 02/07/2025]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/2921394-peru-natalidad-mortalidad-y-nupcialidad-2020

10. Bravo Pino Karen. Factores de riesgo asociados a complicaciones obstétricas en gestantes adolescentes, 123 - 2018 [Internet]. [Tesis de maestría]. Universidad César Vallejo; 2020. [acceso: 12/09/2024]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12692/59187

11. Bendezú G, Espinoza D, Bendezú Quispe G, Torres Román JS, Huamán Gutiérrez RM. Características y riesgos de gestantes adolescentes [Internet]. Rev Peru Ginecol Obstet. 2016 [acceso: 02/07/2025];62(1):13-8. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2304-51322016000100002&script=sci_arttext&tlng=pt

12. Amoadu M, Hagan D, Ansah EW. Adverse obstetric and neonatal outcomes of adolescent pregnancies in Africa: a scoping review [Internet]. BMC Pregnancy Childbirth. 2022;22(1):1-11. DOI: 10.1186/s12884-022-04821-w

13. Ahinkorah BO, Hagan JE, Seidu AA, Budu E, Hormenu T, Mintah JK, et al. Access to adolescent pregnancy prevention information and services in Ghana: a community-based case-control study [Internet]. Front Public Health. 2019; 7:382. DOI: 10.3389/fpubh.2019.00382

14. Choi H, Lim JY, Lim NK, Ryu HM, Kwak DW, Chung JH, et al. Impact of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain on the risk of maternal and infant pregnancy complications in Korean women [Internet]. Int J Obes. 2022;46(1):59-67. DOI: 10.1038/s41366-021-00946-8

15. Kirbas A, Gulerman HC, Daglar K. Pregnancy in adolescence: is it an obstetrical risk? [Internet]. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;29(4):367-71. DOI: 10.1016/j.jpag.2015.12.010

16. Lindsay KL, Brennan L, Rath A, Maguire OC, Smith T, McAuliffe FM. Gestational weight gain in obese pregnancy: impact on maternal and foetal metabolic parameters and birthweight [Internet]. J Obstet Gynaecol. 2018;38(1):60-5. DOI: 10.1080/01443615.2017

17. Madrid-Pérez C, Restrepo-Mesa SL, Tirado JA, Sierra DCL, Ospina AC, Parra-Sosa BE. Relationship between maternal hemoglobin and birthweight in Antioquia, Colombia [Internet]. Rev Bras Saude Matern Infant. 2021;21(1):187-95. DOI: 10.1590/1806-93042021000100010

18. Harper LM, Chang JJ, Macones GA. Adolescent pregnancy and gestational weight gain: do the Institute of Medicine recommendations apply? [Internet]. Am J Obstet Gynecol. 2011;205(2):140.e1-8. DOI: 10.1016/j.ajog.2011.03.053

19. Fawed OR, Erazo AC, Carrasco JC, González D, Mendoza AF, Mejía ME, et al. Complicaciones obstétricas en adolescentes y mujeres adultas con o sin factores de riesgo asociados [Internet]. Arch Med. 2016;12(4):4. DOI: 10.3823/1327

20. Pinzas Espinoza HM. Complicaciones obstétricas en gestantes adolescentes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vitarte en el año 2015 [Internet]. [Tesis de médico cirujano]. Lima: Universidad Ricardo Palma; 2016. [acceso: 02/07/2025]. Disponible en: https://repositorio.urp.edu.pe/entities/publication/02a29c84-1ca2-4a78-b2b7-518d0ce917b8

21. Perlow JH, Morgan MA. Massive maternal obesity and perioperative cesarean morbidity [Internet]. Obstet Gynecol. 1994;83(4):677-80. DOI: 10.1016/0029-7844(94)90195-3

22. Rodríguez-Mesa N, Robles-Benayas P, Rodríguez-López Y, Pérez Fernández EM, Cobo-Cuenca AI. Influence of body mass index on gestation and delivery in nulliparous women: a cohort study [Internet]. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(20):2015. DOI: 10.3390/ijerph162015

23. Lucovnik M, Chambliss LR, Blumrick R, Balducci J, Gersak K, Garfield RE. Effect of obesity on preterm delivery prediction by transabdominal recording of uterine electromyography [Internet]. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017;216:98-103. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2017.07.020

24. Vivet-Lefébure A, Roman H, Robillard PY, Laffitte A, Hulsey TC, Camp G, et al. Obstetrical and neonatal outcomes of gestational diabetes mellitus at Reunion Island (France) [Internet]. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2007;36(5):464-70. DOI: 10.1016/j.gyobfe.2007.04.010

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Información financiera

Autofinanciado. Corrección (11/08/2025, por solicitud del autor para la correspondencia, debido a error de omisión en el envío): "...esta investigación fue financiada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú. Este financiamiento fue crucial para la realización del estudio, ya que proporcionó los recursos necesarios para la recolección y análisis de datos, así como para el acceso a las historias clínicas en el Hospital Santa María del Socorro durante el período 2023."

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Jorge Ybaseta Medina, José Almeida Galindo.

Curación de datos: Cecilia Uribe Quiroz, Luciana Ybaseta Soto.

Análisis formal: Jorge Ybaseta Medina, José Almeida Galindo.

Investigación: Jorge Ybaseta Medina, José Almeida Galindo, Guadalupe

Chalco Barrientos.

Metodología: Jorge Ybaseta Medina.

Supervisión: Cecilia Uribe Quiroz, Luciana Ybaseta Soto.

Validación: Jorge Ybaseta Medina, José Almeida Galindo, Guadalupe

Chalco Barrientos.

Redacción - borrador original: Jorge Ybaseta Medina, Cecilia Uribe Quiroz,

Luciana Ybaseta Soto.

Redacción, revisión y edición: Jorge Ybaseta Medina, José Almeida Galindo,

Cecilia Uribe Quiroz.

Disponibilidad de datos

No obstante, el acceso a información anonimizada puede ser solicitado de manera razonable al autor de correspondencia y estará sujeto a la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, garantizando el cumplimiento de las normativas legales y éticas vigentes.